来源:世界经理人

这些年我一直在辅导企业进行问题的改善和解决,感受最深的一点就是:如果不将问题的分析与解决作为专项工作,企业好不容易实现的增长其实悄悄地被“吃掉”不少!

一家服装企业年初下达了利润增长目标,在紧张的成本控制及业绩增长目标刺激下,团队虽然竭尽全力实现了目标,但在辅导他们进行问题分析和解决时,他们却发现那些早已存在的问题,只需要稍作改变就能带来上千万的利润!有一位高管忍不住说道:“拼死拼活才能增加的利润,结果这些问题随便一个就吃掉了不少!”

例如,电商渠道退货率这几年都在6%~9%之间波动、产品一次性合格率保持在98%、双11这样的电商业务爆发期客户投诉率暴增……,但长久以往这些情况都被视作行业正常情况,甚至优于竞争对手,在不断增长的业绩掩盖下,忽略了退货率降低一半带来的数百万营收和口碑,忽略了哪怕把合格率提升千分之五带来的成本大幅下降,忽略了投诉率暴增其实不应该与业务暴增划等号,更重要的是,分析之后发现背后的原因大部分都可以有效解决!

致力于增长是对的,但得是高质量的发展,如果企业领导者只关心“增长率”,而忽略那些看起来较小的问题,觉得“应该”由员工们解决,它们却悄悄存留下来,并大口“吃掉”了辛苦获得的增长。

一家企业在提出了50%的增速目标之后,不断通过投入新产来占领市场,所有的人都进入高节奏的运转中:不断加快新产品开发进程,采购、研发、生产、市场都跟上紧了发条一样,每个人脑袋里都有好几个时间节点在“催命”,市场推广活动一场接一场,完成标准已经从“客户意向率”改为了“每月开办次数”,人力和财务这些职能部门也没闲着,全都在高负荷运转中。

整体销售额、总利润的增速目标如期实现了,团队成员皆大欢喜,可是进行深度经营分析之后发现,公司的投入产出效率非常低,背后是一直没有解决的问题:

● 新产品成功率低的问题一直没解决,当年研发的45种新产品能取得期望业绩的只有3种,每年上千万的开发成本被认为是正常投入;

● 市场推广成本增加了30%以上,但推广效果却持续下降,只是通过投入更多的量来换取收入绝对值的增加;

● 为了成交而依赖于营销资源的投入,单个客户的利润贡献下降15%;

这样的增长并非高质量增长,而是高投入的拉动,如果能意识到固有做法中存在的问题并加以改善,省下来的钱何止千万,这可都是净利润!

究其原因,为什么少有企业能兼顾发展与自我问题改进,主要有三个方面:

第一, 企业领导者着急增长,却对问题视而不见;

有一位高管是这样说的:“我只看结果,问题是他们要去解决的。”这话听起来也没错,但实际情况就是,团队会尽力去解决那些容易被上级“看到”的、能“直接”影响结果的问题,而导致人们“急功近利”,反而把应该解决的、会长远影响组织的问题积存起来,直到有一天情况变得引起了上级的重视,往往才以“问责”的方式来督促解决。

还有些领导者认为有问题就是坏的,甚至不愿意听到问题,要知道,很多问题看起来并不复杂,却需要多部门协作,需要更高层进行决策,员工们其实也知道该如何解决,却苦于缺乏资源和授权,甚至更要命的是,在汇报问题时被上级一句“这是你们的事”给打回去。

尤其需要注意的是,很多问题带来的损失会隐藏起来不易被发现,甚至不会反映在财务报告上,常规的“砍成本”也无法触碰到它们,这对那些喜欢依靠财务报表来“掌控”公司的领导者会发出很大的挑战。

某公司要招募多名项目经理,年初预算里早已经设定好了人工预算、招聘预算等,人力很快将人员招募到位,可是进入部门工作后三个月内走了好几位,半年后就留下一位,用人部门继续发出招聘需求,人力也继续招聘,就这样持续着。看起来,只是多了一些简历成本和人力的工作成本,可是仔细分析下来,人工总额虽然没有增加,但新人的快速流失让团队的人工投入没有带来产值,实际上损失了数十万。

我每次到企业去,现场都能挖掘出200-300个问题,大家很是感慨,如果能下决心去改善其中的十分之一,企业都会得到巨大的收益!但这些问题往往被日常的忙碌、紧急的需求、预算的框架等所掩盖,并且人们习以为常。

如果企业组织不对问题进行整理,往往是看不到问题的严重性的,公司的资源还在不断为问题买单,它们就像“吞金兽”,不断地吃掉利润。

第二,将问题和感觉混淆在一起

在辅导诸多企业进行问题分析与解决时,学员们发现很多问题到了我这里就变得清晰,明明我不具备他们的行业经验,却能辅导他们去探索问题并寻找到有效的解决方案。其实这并不是我天生就会解决各种问题,而是掌握了系统的问题分析思维和方法,这也是每个职场人通过学习都可以掌握的。

拿“定义问题”来讲,很多人认为很简单,我每次问学员是否存在工作中需要解决的问题,他们都回答“很多很多”,可当我让他们写出来时却犯了难,脑袋里一堆问题却无法清晰地描述出来。

爱因斯坦曾说:“清晰地描述问题就是解决了一半的问题。”如果你连问题是什么样都说不清楚,又如何解决呢?

人们经常把问题和感觉混在一起,例如:员工积极性不高、市场开拓困难、业务增长缓慢、产品缺乏竞争力…… ,这些描述需要整理才能成为问题,否则总是停留在人们的脑海中形成一种感受,却又无从着手。这会让人们陷入“知道不好却又无需立刻行动”的状态,因此很多问题反复提却没有得到解决。

其实分析问题的逻辑和方法都不难,最重要的是企业能够根据经验来归纳属于自己的问题发现和分析模型。

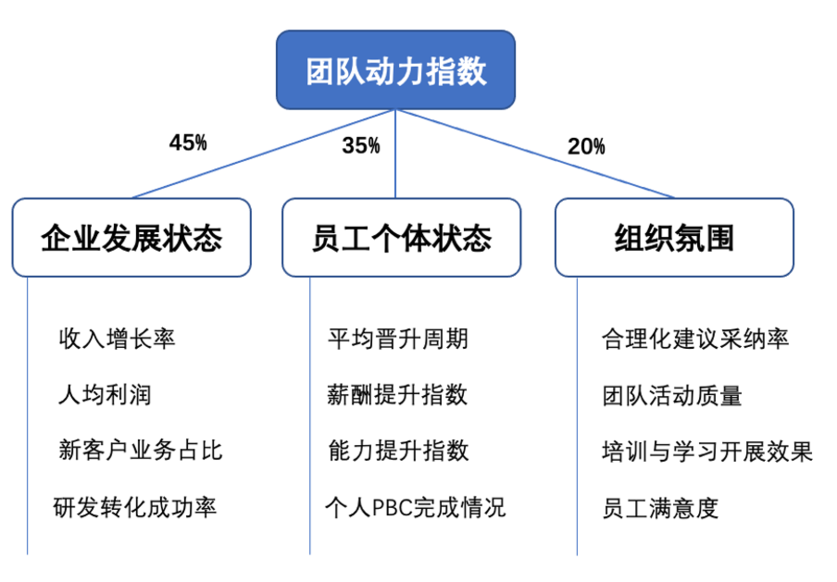

某位企业高管跟我反馈团队动力有问题,他想问问该如何解决,我告诉他,这样说问题只是个很笼统的印象,没有人能给你答案,因为每个人眼里“富有动力”的表现都是不一样的,最关键的是他期望团队是什么样子,并且在我的辅导下建立了自己的动力管理模型,他认为团队动力水平取决于企业发展状态、员工个体状态、组织氛围,并设定了相应指标和权重,从而能得出该企业的团队动力指数。如下图所示,即使并不是一个很科学的模式,但至少对于他而言,以后根据实际情况就知道问题出在哪里,从而针对性地解决,还可以根据要求不断地优化。

第三,没有形成机制,员工没动力

我经常接到企业的邀请去讲授《高效的问题分析与解决》这门课,线下授课和线上视频课程有很大的差异,特别是要针对实际问题进行剖析和解决方案制定。但我最担心的恰恰在于,企业领导者认为花钱做做培训,员工们就能提升问题解决效率,这其实是非常浪费的,如果企业没有把问题的解决作为常规机制,上完课后学员们回到各自的工作岗位上,在绩效的压力下,他们很少有人去琢磨问题的改进,例如研发人员想的是怎么尽快做出一个新产品原型交付,而不是去找到过去提取市场需求中存在的漏洞和分析方法的不足。

可以说,企业经营中相当大部分的成本都用来在重复处理问题,这是特别可惜的。建议企业里把问题分析与解决作为一个很好的经营手段来重视,例如我所辅导的一家企业这样做:

● 每个季度由人力组织各部门进行问题发现,形成问题列表并按照问题定义要求整理;

● 将问题分为公司级问题、项目级问题、个人问题等,公司级的问题作为建议提交给高层;

● 每个部门内列出三个月内最应该解决的5-10个问题,并组建问题改善项目组,确定改善目标及行动方案;

● 人力资源部组织管理层对改善项目进行评估并制定相应的激励计划;

● 这些确定要进行改善的问题分配表在OA及公司公告墙上展示,让所有人都看到问题在改善,看到谁在负责改善,看到改善后得到的奖励等;

● 问题改善后进行效果评估,未达标则继续分析,问题解决的则形成SOP纳入知识库并内部分享培训。

一年下来,这家企业从问题改善上得到的收益令所有人感到惊讶,员工们不仅得到了奖励,更重要的是,他们看到自己所在的组织在不断地优化、敢于面对问题,而不是不断积压问题,团队状态也得到了大幅提升。

必须要把问题的分析与解决作为专项的、持续的事情来做,这是经营管理的重要内容之一。问题不仅是发生看得见的,更重要的是还未发生、隐藏起来的,还有现在没问题但将来会成为问题的。当然,现在也越来越多的企业懂得了从问题中获得收益的方法,更聪明的是,在请我去培训后,隔段时间再次对实际问题的解决进行辅导,一切围绕着实效。

每个企业都有问题,问题也不可能一开始就预测清楚并完全屏蔽,追求增长不是一个单维度行动,高质量的增长需要系统考量,怎么在尽量减少内部损耗的情况下获得最优增长。