来源:世界经理人

在谈到高绩效团队时,一些管理者似乎走偏了一些,他们非常侧重于采取奖惩机制和理念的灌输,却忽略了对团队问题进行洞察。其实,应当发现,在团队成员像“木桩”那样竖在自己的“地盘”上,相互之间无法主动关联时,再好的激励制度也无法产生高绩效,管理投入则会“事倍功半”。

管理者需要注意两个效应的影响,这关乎团队绩效的高低。

一、“份内事”效应

【每个人对自己工作都会存在“份内事”效应,对在其中的事会尽力去做好,而不被认定在其中的事则漠不关心,选择回避,即使被上级安排去做,也带有抵触情绪,只求完成而非做好。】

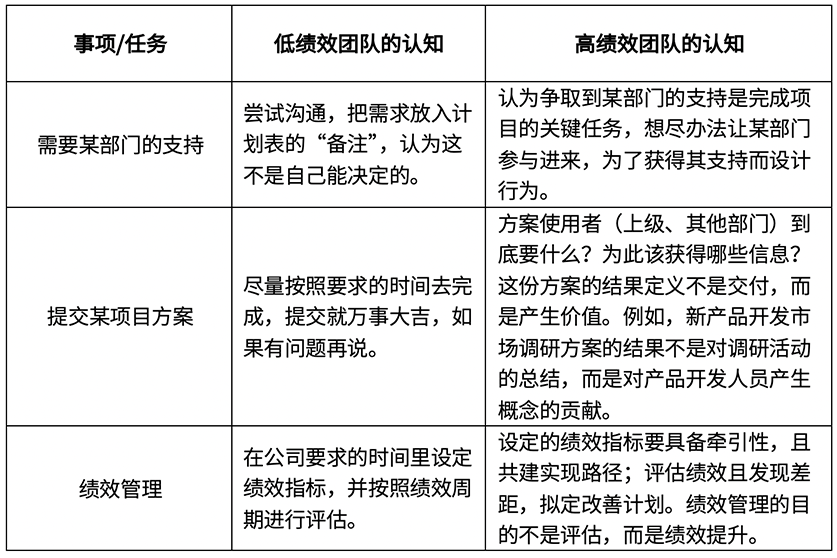

对比发现,对于同一职位、同一项目,高绩效团队和低绩效团队的认知是截然不同的,他们对自己工作“份内事”的定义不同。低绩效团队的“份内事”是着眼于自己的,是在竖起“木桩”,而高绩效团队的“份内事”是基于一起把事做成的,有边界但又开放的。

例如:

每个人都有自己定义的“份内事”,这是他们对工作和成果的认知、在组织里产生的工作经历和受到的“教育”有关(例如他们发现,不做事的人反而获得认可),是一种工作思维范式。管理者要敏锐地意识到,团队成员是如何看待“份内事”的,否则,一方认为是应该的,另一方认为是额外的,推动起来就很吃力。

要利用好“份内事”效应,管理者应该注意几个要点:

第一、重新定义工作价值

每个人都是用工作价值来换取报酬,重点在于有什么价值,而不在于做了什么。以价值来倒逼工作的设定,就会发现存在的形式主义和无效努力。

第二、尊重“内部客户”

在公司内部,工作是一个流程向下一个流程走,谁使用我们的工作成果,谁就是我们的客户。尊重内部客户,就意味着要在乎他们的需求,工作好坏不是自己说了算,而是客户说了算。这才能避免“我做完了,接下来是他们的事”,流程才能真正地顺起来。

第三、树立优秀的“份内事”标杆

公司里有详细的工作制度和流程,也有岗位职责说明等,但却少有管理者能够动态地优化对工作的定义。优秀的“份内事”并不是把范围扩得很大,而是以工作价值和客户导向来衡量,到底做些什么才有意义。

我们遗憾地发现,表现平庸的团队里,人们并不是愿意自己的工作表现平庸,而是他们不知道什么才是“不平庸”的。正如奥美广告的创始人奥格威所做的, 每年都会公布一份清单《我欣赏什么样的团队成员》,同样,管理者应该根据不同发展时期要求,设定关键工作的卓越表现,树立优秀的标杆,让所有人看到。

二、林格曼效应

不少管理者一直在说“缺人”,他们说缺的不是数量而是质量,缺的是能发挥力量的人,可是,当下的团队里却有着不少的人,真的是找不出几个好用的人吗?有位公司董事长认为中层没一个好用的,我却不这么认为,因为通过接触发现这些中层大部份有想法、有经验,也愿意做事,可为什么凑在一起却做不成事呢?这才是需要关注的。

1882年,法国人林格曼做了一个拔河实验:当拔河的人数逐渐增加时,每个人所用的力量反而越来越少,并没达到力量累加的效果。拔河时一个人施加于绳子的力量为63公斤;增加到两个人时,每个人施加于绳子的力量为53公斤,下降了10公斤;增加到三个人,每个人施加于绳子的力量为31公斤,下降了32公斤。这一现象也称做“林格曼效应”,也叫“社会性逃逸”。

我在管理课上问过这样一个问题:“你认为,身边的同事们都致力于高质量高水平的工作吗?如果认同,请举手。”很有意思的是,即使在一些我们外界看来挺优秀的企业里,举手者都寥寥无几。

我接着问第二个问题:“如果今天是你们的同事在现场,听到刚才这个问题,你认为他们会举手吗?”大家也纷纷摇头。

传统的观点来看,林格曼效应主要是表现为在工作中的“随声附和”与“搭便车”现象,团队中的部份个体认为即使自己少一些投入,其他成员也会弥补这一差距,从而导致整体工作效率降低。

但老胡在长年的团队管理实践中发现,即使公司花费不少精力来明确责任和目标,确保每个成员都清楚自己的职责,仍然会出现林格曼效应。我认为,这里面存在一个很容易被忽略的原因:工作投入难以被看见。

这也是为什么很多人都如此感慨:以前团队人少的时候,任务重,但大家都非常努力,效率很高,现在业务发展起来了,各部门和职能都健全了,队伍扩大了,感觉效率却越来越低。

本质上来讲,其实很简单:人少的时候,彼此能知道努力,大家有强烈的责任感且相互监督;当人多了的时候,却看不到彼此在如何努力了。

不少卓越企业的领导者都在倡导“极度透明”,用到团队内部来讲,一个人的绩效目标及其所做出的策略思考、具体行动,都是可以被上级和同级看到的(未能做到这一点,也是为什么国内很多企业用OKR却无法产生效果的原因之一),而被看到就是一种很强大的监督力量,谁在努力、谁在偷懒,一目了然。

这一点来说,不少管理者在做,却没有“做到”,例如要求写周报的企业里,大多数的员工都在心里认为这是一个“浪费时间”且额外的事情,他们没有动力,并不觉得周报有什么意义,至多就是交给上级查阅,而他们也知道上级不会认真看。如果这些周报在团队里共享起来,上级能够给予点评,那局面就会截然不同。

当我们急于提升团队绩效的时候,切忌去“借用”那些标杆企业的做法和工具,而应该回归到事情的本身来看问题,沉下心来解决一些基本问题,才能为走向高绩效打好基础。